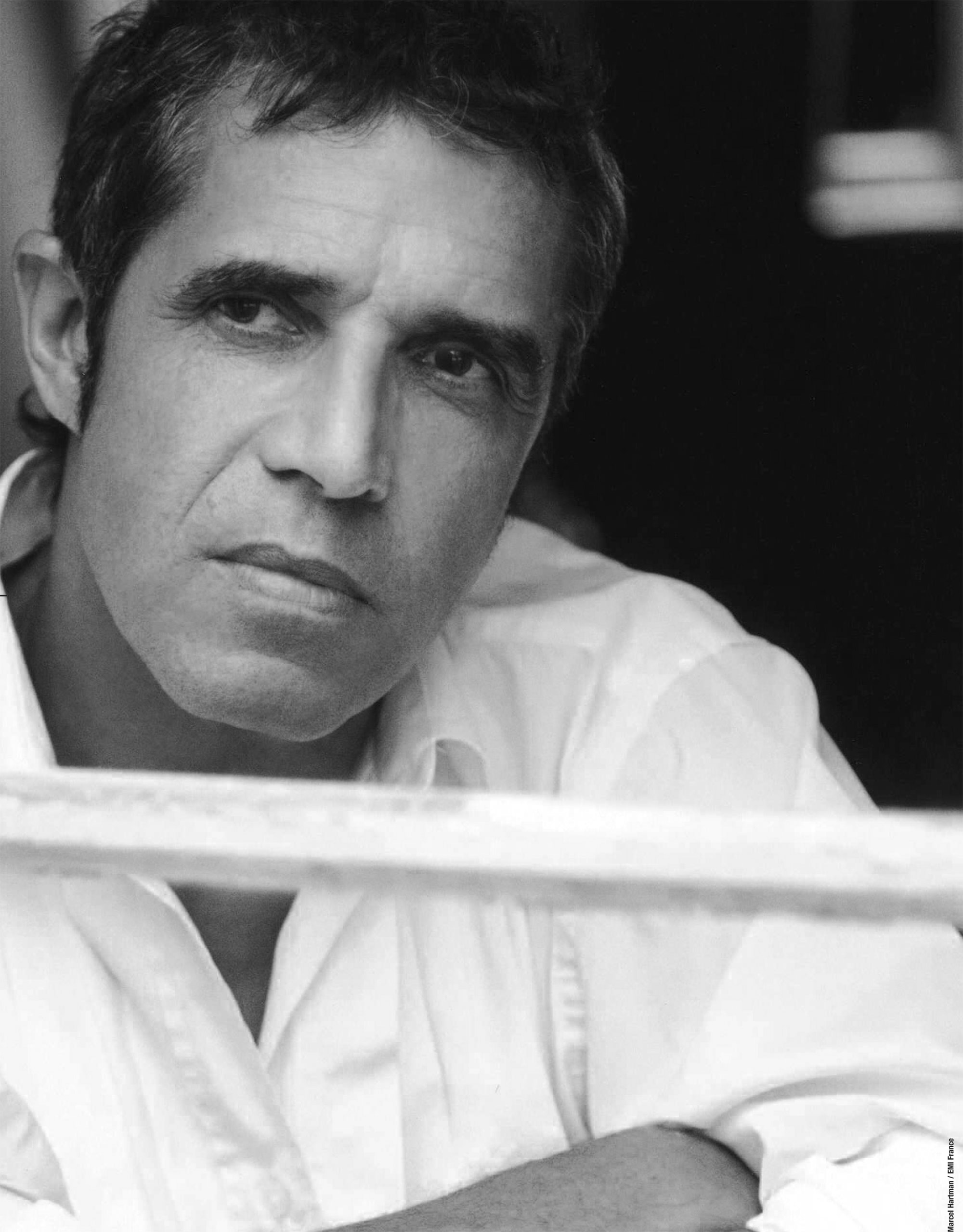

37 ans ! Ce n’est pas son âge, contrairement à ce que l’on serait tenté de croire en le voyant, mais la durée de sa carrière avec ce 20e album Double Enfance. Le parcours de Julien Clerc est un sans faute. La note juste au bon moment, ce grand mélodiste sait se renouveler en restant fidèle à ce qu’il est et à ceux qui l’aiment.

On peut vraiment parler de «vocation» chez vous. De plus, vous avez rencontré des gens qui vous ont comblé, peut-on le dire comme ça ?

Oui, ils m’ont comblé et surtout, m’ont permis de rester sur les bons rails, à commencer par Maurice Vallet et Etienne Roda-Gil. Ce sont des rencontres fondamentales. Roda-Gil ne ressemble à rien, est-ce vraiment un auteur de chansons ? Sans doute que oui, sinon, il n’aurait pas fait tous ces succès. Dans sa première biographie, il disait à mon sujet «il ne ressemble à personne», mais lui non plus ne ressemble à personne. Son art, ses textes, je ne sais pas très bien d’où ça sortait. C’est un coup de chance, parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais chanter, je crois. Quand j’ai demandé, ce jour-là à l’Écritoire «Qui veut m’écrire des chansons» ça aurait très bien pu être quelqu’un d’autre qui lève la main.

Un peu plus tard, j’ai fait une autre rencontre fondamentale qui a été Bertrand de Labbey. Il était un peu plus âgé que nous et, lui aussi, était nouveau dans le métier. Gilbert Bécaud, qui n’était pas un intellectuel mais un grand instinctif, lui avait donné les clés de sa maison d’édition quand même ! Bertrand, qui avait donc pour mission de gérer son énorme catalogue, a dû se faire les dents sur les adaptations de Bécaud qui étaient nombreuses aux Etats-Unis, rapatrier l’argent, ce qui n’était pas une mince affaire parce que vous êtes volés comme au coin d’un bois, et dans le même temps, il avait pour mission d’apporter de nouvelles signatures. Je ne pense pas le trahir en disant cela, mais il a dû apprendre son métier sur plusieurs plans. C’est avec lui qu’on prenait toutes les décisions dès qu’il était question d’évolution. Il a cette prescience des changements nécessaires et du goût du public. Bertrand est à la base de tous les renouvellements et de toutes les évolutions.

Donc oui, comme vous dites, toutes mes rencontres se sont trouvées être avec les bonnes personnes. Ils m’ont tous aidé à me réaliser en tant qu’interprète, mais aussi et surtout en tant que musicien, parce que l’interprète dépend du musicien. J’ai la chance d’avoir une espèce de don qui me permet de faire des mélodies, avec ce côté ludique de trouver et d’inventer. Je ne dis pas qu’elles sont bien, mais c’est une facilité que j’ai. Dès lors que j’ai découvert ça, ma vie a changé. Mais après, c’est quelque chose qui s’encadre et se travaille. J’ai toujours été exigeant concernant la facture des textes, c’est pourquoi je me régale à préparer mon prochain tour de chant car je mesure aujourd’hui la qualité des textes de tous les auteurs : les apports de Jean-Loup Dabadie, Mc Neil, Maxime Le Forestier, etc.

Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez enregistré votre 1er disque ?

Ah oui ! Je ne sais pas comment l’expliquer… C’est une sensation physique, très profonde évidemment. Si je peux avoir des relations irrationnelles ou émotionnelles qui touchent à l’intime, c’est dans la musique bien sûr, la musique et l’amour. Ce sont deux choses qui peuvent être bouleversantes. Alors oui, je m’en souviens comme si c’était hier ! De même que je me souviens de la 1ère fois où j’ai chanté sur scène avec des vrais éclairages, une vraie scène, un vrai public. C’était la première partie d’Adamo à Boulogne-sur-Mer. Je m’en souviendrai toujours. Mais vous avez raison, la 1ère fois que je mets un casque, j’entends les arrangements de Jean-Claude Petit sonner dans mon oreille et je dois chanter La Cavalerie dessus. Il y avait cette réverbération naturelle dans les studios Pathé Marconi à l’époque. C’était une grande pièce, très haute de plafond, les Stones avaient enregistré un album là rien que pour le son. Oui, je m’en souviens [il chante] avec la corde, avec la tenue de violon…

La première fois qu’on entend ce pourquoi on a travaillé avec un piano au départ et que tout à coup… Je ne veux pas dire de bêtise, mais je crois que j’étais entre Etienne et Jean-Claude, j’imprimais mon empreinte, mais ça passait quand même par deux fortes personnalités. Au début, je ne me permettais pas de discuter les arrangements ; c’est plus tard que le musicien a voulu parler. Donc je donnais une cassette piano/voix, Jean-Claude arrivait avec les grands scores tout écrits qu’il dépliait. Jean-Claude, qui ne voulait pas être décoiffé [rires] mettait son casque à l’envers, une oreille sortie et il dirigeait comme ça… !

Vous avez dit «je ne comprenais pas forcément tous les textes d’Etienne». Vous n’osiez pas lui demander d’explications ou bien n’y en avait-il pas besoin parce que ça se chante, tout simplement ?

C’était un peu de la provocation, mais un peu vrai aussi ! Non, il n’y avait pas besoin, je faisais ma musique. Alors que généralement je trouve très vite le thème principal quand le texte me plaît, sur Le Cœur Volcan, je ne savais pas quoi faire, le texte était très poétique. Mais la vie est bien faite, je suis parti en Argentine et j’ai découvert le tango de Piazzola. A mon retour, j’ai trouvé la musique.

Peut-on «décrire» un moment de composition ?

Tout dépend si on fait une chanson avec le texte d’abord ou la musique. Si je parle en paresseux, ce que je ne suis pas quand je travaille, c’est plus facile de faire la musique sur un texte qui me plaît, parce que c’est inspirant de mettre des notes sur des mots. La musique seule, c’est abstrait. Mais c’est important d’avoir les deux sur un album, car ça ne fait pas les mêmes chansons. Quand l’auteur écrit d’abord, même si l’interprète est musicien et demande d’enlever ou de changer telle ou telle chose, c’est quand même l’auteur le patron. Il faut respecter sa métrique, son style. Alors que dans l’autre sens, c’est absolument le musicien le patron. Quand j’ai trouvé une musique, on ne peut rien changer, à moins que l’auteur arrive à me convaincre qu’on pourrait rajouter un pied là, mais généralement non.

Qu’est-ce que chacun de vos auteurs vous a apporté ?

Pourquoi ces changements d’abord, pourquoi ouvrir la porte à quelqu’un de nouveau tout en gardant les autres ? Parce que dans un coin de ma tête, je me dis toujours «Quelle est l’idée de durée ?» L’idée de durée, c’est se renouveler. Je me dis encore «peut-être que quelqu’un de nouveau, qui va arriver avec un style que je ne connais pas, une façon d’écrire différente, va susciter des émotions différentes chez le musicien». C’est ce que je me dis pour continuer d’évoluer. Evoluer ne veut pas dire trahir, ça veut juste dire garder une forme de fraîcheur. La vie a fait qu’à chaque fois, il y en a un nouveau qui s’est présenté.

Il est dit dans le livre que Jean-Loup Dabadie a apporté le «je» dans vos textes.

C’est ce que Bertrand de Labbey lui a demandé de faire. C’était facile, encore fallait-il y penser. C’est vrai qu’avec Etienne, on n’a pas dit «je t’aime» pendant 10 ans. Dans la chanson Les fleurs des gares, on disait «Je t’aime crème / Je t’aime noir / Je t’aime jusqu’au dernier comptoir», sinon, on ne disait jamais «je t’aime». Il arrivait à faire des chansons d’amour sans dire «je t’aime» [rires] ! D’ailleurs, Etienne disait «je lui ai fait chanter des chansons qu’il n’aurait pas eu l’idée de chanter», il avait raison, il m’a un peu «violé», mais Dabadie aussi. C’est un auteur qui est dans le sentiment, dans les choses intimes. Lorsque je lui ai donné la musique et qu’il m’a ramené Femmes, je vous aime, je trouvais ça un peu impudique, j’étais à deux doigts de ne pas la faire. Heureusement [rires] !

Oui, c’eût été dommage de nous en priver !

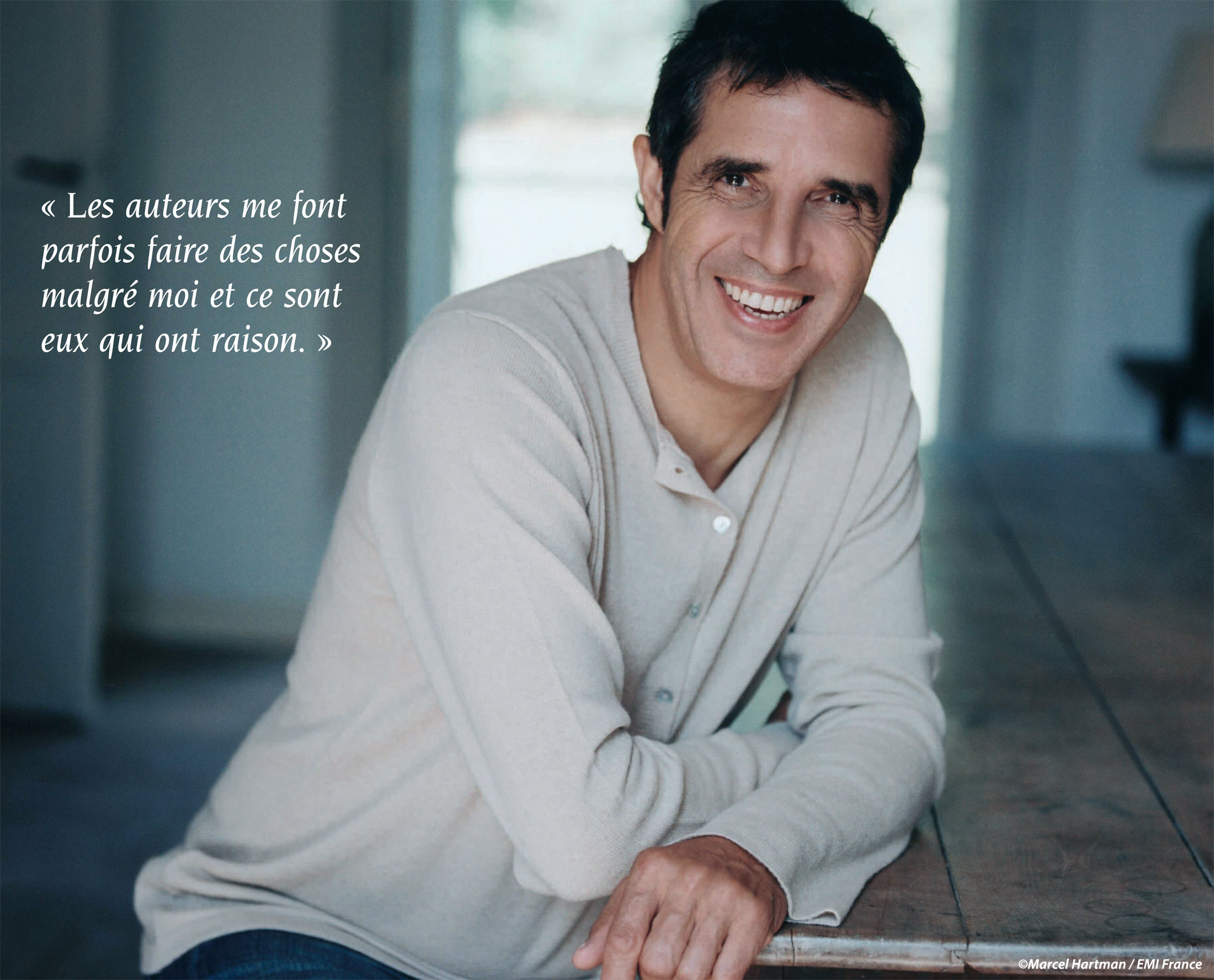

Oui, heureusement que Bertrand m’a repris ! Mais ça a été pareil pour L’Assassin assassiné, c’était pourtant une chanson que je souhaitais. Il m’a donné le texte, j’ai fait la musique et après, je l’ai mise dans un placard. Il a employé un subterfuge sur l’amitié, aidé de Bertrand, parce qu’une émission lui était dédiée, un dimanche après-midi, présentée par Paul Giannoli. Il m’a demandé de venir la chanter, ce que j’ai fait. Je trouvais que je m’engageais trop. Il ne faut pas oublier que c’était pendant les campagnes électorales, Mitterrand s’était prononcé contre la peine de mort, ce qui était courageux face à la majorité des Français qui était pour. D’ailleurs le standard a sauté pendant l’émission. C’est donc souvent comme ça, il faut que je me méfie de moi-même. Les auteurs me font parfois faire des choses malgré moi et ce sont eux qui ont raison.

Même Double Enfance, qui est une chanson que je voulais traiter et que j’ai demandée à Maxime (Le Forestier), une fois qu’il l’a écrite, j’ai pensé que ça allait remuer trop de choses personnelles. Lorsque j’ai donné les chansons que je fournissais par groupe de 3, 4 à Erick Benzi, naturellement, une semaine après, il m’a dit «j’en ai fini une». C’était celle-là qu’il avait choisie ! Je lui ai dit «tu es sûr, tu ne préfères pas commencer par Réfugié ?» [Rires] Par moments, les auteurs arrivent à tirer des choses qu’ils sentent chez moi, que je n’aurais peut-être pas eu l’idée de faire.

Ils arrivent à toucher l’endroit sensible.

Oui. Par exemple, Carla (Bruni) est très bonne pour ça. Elle a ce côté féminin qui devine très bien, qui colle à ma vie, comme dans Docteur qui n’a l’air de rien comme ça, mais elle a su s’inspirer en faisant cette chanson d’addiction à une femme. C’est rigolo ! Il y a toujours chez moi un côté qui dit oui et l’autre non qui est ma pudeur naturelle. Mais c’est la partie qui dit oui qui gagne toujours.

Parlez-nous de Maxime Le Forestier.

Il fait ça à sa façon aussi lui. Il s’amuse à traiter les chansons avec le temps qui passe sur moi. Ça l’éclate de faire ça. Son prétexte –je ne sais pas si c’est vrai- est «il oublie toujours ce qu’il me dit, et comme il oublie, il ne se rend pas compte que j’emploie beaucoup de choses qu’il m’a dites». C’est possible… [sceptique]. Je n’ai pas le réflexe d’auteur qui consiste à noter sur des carnets. Je les ai vus faire, Roda-Gil, Gainsbourg, etc. Peut-être que Maxime a raison.

En musique non plus, vous ne notez rien ?

Jamais. Et non seulement jamais, mais ce qui n’est pas pris dans un album n’a pas de raison d’être gardé. C’est ce que l’on se disait avec Etienne «Si elle n’est pas sur cet album, pourquoi le serait-elle dans le prochain ?» Ce qui est un peu bête parfois, mais c’est mon système. Entre chaque album, je fais table rase, place nette. Ce qui fait qu’à chaque fois, j’arrive avec une forme de fraîcheur et de naïveté.

Au tout début, Gilbert Bécaud vous a proposé de faire sa première partie à une condition, celle d’acquérir de l’expérience. N’est-ce pas une phrase marquante pour la vie ?

Oui, il m’a dit ça au mois d’octobre, mais j’étais allé le voir en tournée au mois de juillet ou août dans les environs de Juan-les-Pins, Antibes. Il avait loué un bateau et faisait la route comme ça dans la journée plutôt qu’en voiture, ce qui n’était pas une mauvaise idée ! Je suis allé dîner sur son bateau et l’ai écouté. Je n’étais pas d’accord sur tout, c’est bien normal d’une génération à une autre, mais j’avais vu le grand homme de scène qu’il était. Il avait un langage. Alors vous savez, je ne lutte pas, j’écoute. J’écoute beaucoup ce qu’on me dit, ça ne me dérange pas, je suis même en demande de ça. Après l'avoir admiré, je me suis dit «il a raison de me dire ça» et c'est tout, je n'ai pas réfléchi. Il nous a donc fallu trouver une tournée. A l’époque, de Labbey n’avait pas le statut d’agent, il n’était qu’éditeur. Nous sommes allés trouver Charley Marouani, l’impresario de Brel, Barbara, Adamo, on lui a fait part de notre recherche et il nous a répondu «il n’y en a qu’une qui part dans une semaine, c’est Salvatore. Vous ne serez pas sur les affiches – Ça ne fait rien – Vous ne serez pas payé – Ça ne fait rien». C’est vrai en plus [rires] ! Bertrand m’a toujours dit que l’argent n’était pas un problème, ce qui compte, c’est l’artistique ; on se débrouillera toujours. Je suis donc parti une semaine après avec Salvatore Adamo.

Que représente la scène par rapport à un travail de composition et de studio ?

La scène, c’est la récompense ! On chante devant les gens qui sont venus là parce qu’ils vous aiment et ont envie d’entendre des chansons qu’ils connaissent depuis longtemps, qui les ont aidés et accompagnés dans leur vie.

La scène est un travail très subtil et amusant à faire qui consiste à reprendre des chansons que les gens veulent entendre et à placer un petit tiers de chansons nouvelles, parce que les chansons nouvelles font surtout plaisir à l’artiste. En dehors des 2 ou 3 sur un album qui vont être connues, les autres vont vivre par la scène. Celles-là, il faut les repérer. En fait, sur scène, il y a un tiers de chansons nouvelles, un tiers de chansons anciennes et un tiers d’incontournables. Ce qui est amusant à faire sur les anciennes, c’est de les changer pour que l’oreille d’aujourd’hui les accepte. Qu’est-ce qui a évolué depuis 1968 ? Ce sont les rythmiques. Alors il faut les faire évoluer, mais de façon à ce que, quand les gens les entendent, ils pensent qu’ils entendent ce qu’ils ont toujours entendu, ce qui n’est pas le cas. Il faut jouer avec les chansons sans que les gens se sentent trahis, leur redonner une petite coupe, leur rafraîchir la nuque ! [rires]

Mais, après 37 ans de carrière, le choix des chansons doit être de plus en plus difficile ?

Eh bien, on remplace les vieilles par d’autres vieilles ! J’ai la chance d’avoir un répertoire suffisamment large. Alors, une chanson que je n’ai pas chantée depuis longtemps, je la remets ; une autre que je chante depuis 2 ou 3 tournées, je la retire, etc. C’est ce que l’on disait tout à l’heure, ce sont des chansons qui ont de beaux textes, donc des chansons que je chantais quand j’avais 25 ans, je les reprends 10, 15 ans après, la vie est passée par là… Raison de plus 30 ans après ! Il y a un intérêt toujours renouvelé. Faire plaisir aux gens sans état d’âme. Je ne comprends pas les artistes qui disent «je l’ai trop chantée celle-là». Quand le public a choisi une chanson, on la fait, on trouve son plaisir à la faire et à la refaire. Nous sommes tous pareils, en tant que public, on a envie d’entendre ce qu’on a aimé, ce qui nous a accompagné dans les joies ou dans les peines.

Julien CLERC – A mon âge et à l’heure qu’il est

Bertrand TESSIER – Albin Michel / Nostalgie Editions – 25 €

Un mot : ce livre est délicieux. Bertrand Tessier a su retracer le parcours de l’artiste, note après note, et dans le plus grand respect. Et l’on apprend ou se remémore que le même piano Yamaha trône dans son salon depuis 30 ans, la rencontre avec Etienne Roda-Gil comme le destin qui lui ferait signe après avoir trouvé sa vocation, ce que lui a demandé de faire Gilbert Bécaud avant de le prendre pour sa première partie, ce que lui a dit Serge Gainsbourg, le choix de chacun des auteurs… Sa vie, son œuvre, pourrait-on dire, à l’image de l’artiste, en se livrant, mais toujours avec pudeur, tout en discrétion. Les photos subliment le texte bien écrit, si fluide car l’auteur se concentre sur l’essentiel en oubliant toute fioriture inutile. Cet ouvrage ressemble à Julien Clerc, et il se trouve qu’il est magnifique !

Dites-moi

La chanson que vous auriez aimé écrire ?

Foule Sentimentale, Alain Souchon

La chanson méconnue de votre répertoire que vous voudriez défendre ?

Il n’y en a pas vraiment. Quand je les réécoute pour préparer mon tour de chant, je trouve toujours la raison, l’imperfection qui fait qu’elle n’a pas marché.

Le(la) chanteur(euse) que vous auriez voulu être ?

Si l’on veut tout considérer, peut-être Georges Brassens parce que c’est un grand mélodiste, un grand auteur, un chanteur avec un son, et bien que je m’en fiche un peu, la postérité. Quand deux personnes comme Renaud et Maxime vous prennent en main après votre mort, c’est vraiment bien.

Le 1er disque que vous avez acheté ?

Le 1er que je me suis fait acheter, c’est Fernand Raynaud, Balendar aux armées. Celui que je me suis acheté, c’est vraisemblablement un disque de jazz ou de blues. American Folk Blues Festival.

Le concert qui vous a marqué ?

Ah oui ! Vinicius de Moraes, parce que ça ne ressemble à rien de ce que j’ai vu et, à mon avis, à rien de ce que je ne verrai jamais.

La chanson de vos 18 ans ?

C’était en quelle année mes 18 ans ? Je ne sais pas. Oh ! Forcément une chanson des Beatles.

Le duo (même virtuel) que vous aimeriez faire ?

Je ne sais pas si je serai capable de faire un duo virtuel, mais avec Billie Holiday sur The man I love, par exemple.

Le tube que vous détestez ?

Le truc de l’équipe de France là, I will survive.

La chanson que vous écoutez lorsque vous avez le blues ?

Des chansons d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, ainsi que les versions chantées par Diana Crawl ou Rod Stewart.

Propos recueillis par Maritta Calvez en novembre 2005 (magazine Chanson Mag n°1)